alexposada – Penundaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bertepatan dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan

Ricarda Gerlach

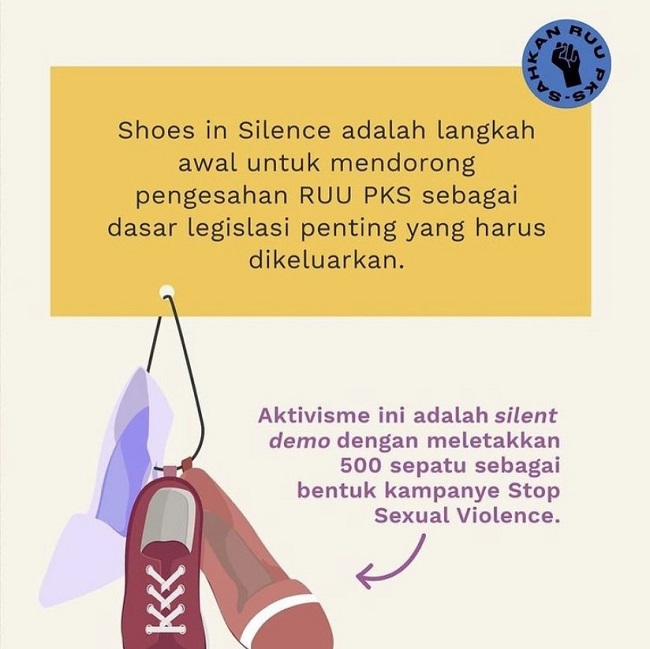

Sudah lebih dari empat tahun sejak DPR pertama kali mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sejak saat itu, berbagai upaya untuk mengimplementasikan RUU tersebut terus mengalami kendala. Terakhir, pada bulan Juli 2020, RUU tersebut dihapus dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional dan dijadwalkan ulang untuk dibahas pada tahun 2021. Penundaan ini terjadi meskipun banyak organisasi perempuan mengadvokasi agar RUU tersebut segera disahkan untuk mengatasi dampak serius kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia.

Urgensi respons ini diperparah dengan meningkatnya laporan kekerasan seksual dan pemahaman yang lebih baik tentang sifat dan konsekuensinya. Misalnya:

- Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat selama lima tahun terakhir hingga mencapai lebih dari 431.471 kasus yang tercatat pada tahun 2019. Angka ini hanya puncak gunung es karena banyak kasus yang bahkan tidak tercatat .

- Perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau keduanya secara signifikan lebih mungkin melaporkan kesehatan yang buruk atau sangat buruk daripada perempuan yang tidak pernah mengalami kekerasan oleh pasangan. Mereka juga mengalami tingkat tekanan emosional yang lebih tinggi dan lebih mungkin memiliki ide bunuh diri atau mencoba bunuh diri daripada perempuan yang tidak pernah mengalami kekerasan oleh pasangan.

- Di hampir semua situasi, mayoritas kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pasangan intimnya .

Ini bukan pertama kalinya ada tekanan untuk membuat undang-undang yang menentang kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian pemerintah Presiden Megawati menerapkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2004, yang oleh Hana A Satriyo, mantan direktur The Asia Foundation, dievaluasi secara positif sebagai ‘pencapaian yang melarang empat bentuk kekerasan terhadap perempuan: fisik, psikologis, seksual (termasuk perkosaan dalam pernikahan) dan penelantaran ekonomi’. Hak-hak korban ditingkatkan dengan kriminalisasi eksplisit terhadap jenis-jenis kekerasan ini. Undang-undang lain tentang Perlindungan Perempuan dan Anti Kekerasan Berbasis Gender disahkan pada tahun 2009. Meskipun merupakan langkah maju, undang-undang ini dikritik karena sanksi yang dijatuhkan terbatas dan hukuman dianggap tidak memadai. Selain itu, undang-undang tersebut didasarkan pada undang-undang kolonial, di mana bahkan pelecehan berat tidak secara eksplisit dianggap ilegal.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menerapkan langkah-langkah pencegahan dan memberikan solusi atas masalah-masalah ini. RUU ini mengatasi banyak kegagalan undang-undang sebelumnya dan merupakan respons peradilan pidana yang komprehensif . RUU ini mencakup hak-hak penting dan mekanisme sanksi, termasuk hukuman untuk pelecehan seksual, kontrasepsi paksa dan aborsi paksa, eksploitasi seksual, penghinaan dan degradasi seksual, pernikahan paksa dan prostitusi paksa, perbudakan seksual, serta pemerkosaan dan penyiksaan seksual.

Namun RUU tersebut masih kontroversial. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat (PD) mendukung RUU tersebut, kelompok lain tidak menganggap penerapannya sebagai prioritas, yang menyebabkan kurangnya urgensi dalam masalah tersebut. Ada beberapa kelompok yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga tidak ada – baik secara aktif menyangkal adanya kekerasan tersebut atau berpendapat bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah pribadi. Lawan politik RUU tersebut, terutama dari partai politik Islam seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan partai konservatif PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), tidak setuju dengan pasal-pasal tertentu dalam RUU tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka mendukung ‘legalisasi perzinaan dan “perilaku LGBT”‘.

Norma-norma yang berbeda tentang peran perempuan dalam masyarakat Indonesia telah menumbuhkan pandangan yang berbeda tentang pentingnya RUU ini. Secara khusus, terdapat berbagai wacana yang memengaruhi tanggapan terhadap RUU ini, beberapa di antaranya berakar pada masa lalu politik: Ibuisme Negara Orde Baru dan pendekatan Islam di satu sisi, dan pendekatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekuler di sisi lain. Meskipun Ibuisme Negara berasal dari pendekatan sekuler terhadap peran perempuan, ia memiliki konsep hierarki yang sama dengan pendekatan Islam, yang memandang ayah sebagai kepala keluarga.

Ideologi kontroversial

Di masa lalu Indonesia, negara telah memainkan peran kunci dalam mendefinisikan peran gender, konstruksi sosial kewanitaan dan ideologi nasional tentang perempuan. Ibuisme Negara merupakan bagian dari konsep kewanitaan Orde Baru dan menempatkan perempuan pada peran ibu rumah tangga yang bergantung dan tidak produktif yang menyediakan tenaga kerja ‘gratis’ untuk suami dan keluarga. Menurut Julia Suryakusuma dalam Negara dan Seksualitas di Indonesia Orde Baru (1996), Ibuisme Negara diciptakan untuk mendukung kepentingan Orde Baru dan berasal dari dua konsep utama: Ibuisme Negara = Ibu Rumah Tangga + Ibuisme. Maria Mies menggambarkan hal ini sebagai konstruksi ibu rumah tangga sebagai mitra sosial bagi laki-laki, yang dipandang sebagai pencari nafkah terlepas dari kontribusi mereka yang sebenarnya bagi keluarga. Ibuisme menentukan peran perempuan dalam reproduksi dan keluarga, sementara juga mengecualikan mereka dari ranah publik dan politik.

Ini adalah bagian dari upaya negara untuk mengendalikan masyarakat dan mengatur perempuan di sepanjang garis sosial dan hierarkis. Seperti yang ditulis Suryakusuma, kepemimpinan negara terdiri dari ‘ klub anak laki-laki ‘ yang sangat patriarkal dalam pengambilan keputusan mereka. Status seorang istri terkait erat dengan suaminya, seperti yang terlihat di organisasi perempuan nasional sebelumnya, Dharma Wanita. Selain itu, dalam mempromosikan Ibuisme, negara menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga mereka. Hal ini mengasingkan perempuan dari kekuatan politik dan ekonomi, menyerahkan pengambilan keputusan kepada laki-laki.

Meskipun ide ini merupakan warisan Orde Baru, banyak politisi dan birokrat saat ini yang disosialisasikan dalam sistem ini dan pemikiran semacam ini masih lazim. Ini memberikan dasar bagi cita-cita sosial bahwa perempuan bergantung pada, dan tunduk pada, suami dan keluarga mereka. Menurut Ibuisme Negara, seorang perempuan yang baik dan tunduk memiliki kehidupan keluarga yang harmonis untuk dinantikan dan kekerasan dalam rumah tangga atau seksual tidak akan pernah menjadi masalah. Dalam situasi ini, perempuan lebih cenderung bertahan dalam pernikahan yang berbahaya dan menanggung kekerasan, daripada menghadapi alternatif dan mengundang rasa malu di depan umum.

Pendekatan Islam

Berbeda dengan beberapa prinsip yang terwakili dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pendekatan Islam konservatif, yang dijelaskan dalam The Religion of Java (1960) karya Clifford Geertz sebagai santri. Perspektif Islam tentang perlindungan perempuan bergantung pada interpretasi teks-teks agama. Konsep keamanan seperti yang ditemukan dalam komunitas Islam yang taat, yang lebih cenderung memilih PKB dan PKS, adalah bahwa perempuan membutuhkan perlindungan terhadap keinginan laki-laki, sehingga perempuan harus mengenakan jilbab dan berpakaian sopan. Urusan rumah tangga bagi perempuan dipromosikan, dan perempuan yang ‘baik’ seharusnya sudah berada di rumah pada pukul 9 malam atau, lebih baik lagi, tidak boleh keluar sendiri sama sekali. Secara umum, perempuan dipandang sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anak-anak sementara suaminya bekerja. Jika seorang perempuan bekerja, umumnya itu adalah pekerjaan dalam bisnis ‘pengasuhan’, misalnya perawat atau dokter, atau relawan di LSM atau organisasi keagamaan.

Pernikahan memiliki nilai moral yang tinggi karena menyediakan dasar moral untuk seks. Hal ini juga melindungi perempuan dan anak-anak agar tidak ditinggal oleh calon ayah, karena suami harus memberikan bantuan, tunjangan, dan dukungan psikologis. Penafsiran Islam ini memerintahkan kedua pasangan untuk memuaskan hasrat seksual mereka masing-masing. Seorang perempuan tidak boleh menolak permintaan suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi suami juga harus membalasnya. Tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana berperilaku jika terjadi kekerasan. Perlindungan didefinisikan sebagai masalah masyarakat, yang sering kali dipengaruhi oleh para pemimpin agama setempat yang bertindak sebagai penengah nilai-nilai dan hukum Islam. Dari perspektif ini, perlindungan melalui negara tidak diperlukan karena masalah yang muncul harus dikelola dalam keluarga atau masyarakat.

Dalam kedua pendekatan ini, persetujuan seksual dan perkosaan dalam pernikahan dianggap bukan masalah. Bagi kaum santri, pernikahan adalah dasar untuk melakukan hubungan seks dan karenanya hubungan seks antara orang yang sudah menikah hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka. Hubungan seks di luar pernikahan tidak pernah dapat diterima, baik suka sama suka maupun tidak. Dalam pendekatan kaum santri, RUU PKS tidak diperlukan karena masalah yang dibahasnya, termasuk prinsip utama persetujuan dalam hubungan seksual, sudah diatur oleh hukum agama.

Pendekatan sekuler

Pendekatan LSM sekuler terkait perlindungan perempuan hampir bertentangan dengan cita-cita yang dibahas di atas. Wacana mereka secara umum mengikuti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1984. Sebagian besar pekerjaan mereka berasal dari tujuan-tujuan penting yang ditetapkan dalam konvensi tersebut, baik dalam meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender maupun mempromosikan penerapan hukum konvensi tersebut. Keyakinan inti dalam wacana ini adalah bahwa perempuan perlu dilindungi oleh undang-undang yang menjamin hak asasi manusia mereka. Untuk memfasilitasi hal ini dengan lebih baik, LSM perempuan sekuler juga telah melobi agar definisi baru tentang ‘diskriminasi’ dan ‘kesetaraan gender’ dimasukkan dalam Konstitusi Indonesia.

Sebagian besar LSM sekuler yang menangani kekerasan terhadap perempuan membedakan antara kekerasan yang inheren atau struktural . Menurut aktivis perempuan sekuler, kesadaran diperlukan untuk mengurangi kekerasan struktural dan meningkatkan standar hidup. Mereka mengatakan bahwa kekerasan struktural dan ketidaksetaraan dalam masyarakat menopang kekerasan dalam rumah tangga. Konsepsi publik penting karena dapat memengaruhi situasi individu dalam keluarga, dan pemahaman publik tentang peran gender menentukan persepsi dan definisi orang tentang peran keluarga. Oleh karena itu, sistem kepercayaan merupakan inti dari kekerasan dalam rumah tangga. Seseorang yang menyelesaikan konflik dalam keluarga dengan kekerasan memiliki keyakinan yang mendukung penggunaan kekerasan. Selain itu, keyakinan bahwa seseorang lebih unggul atau memiliki hak lebih unggul daripada anggota keluarga lainnya dapat berkontribusi pada perilaku yang lebih agresif.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di hampir setiap masyarakat dan di setiap tingkat sosial, tetapi ada sikap dan pembenaran budaya tertentu yang dapat memfasilitasinya. Menangani kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar proyek hukum; masyarakat dapat berkontribusi pada kehidupan keluarga yang lebih sehat dengan mempromosikan nilai-nilai yang mengarah pada kesetaraan yang lebih baik – meskipun ini akan membutuhkan perubahan signifikan dalam sikap sosial terhadap perempuan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara, sikap dan tindakan yang membantu meliputi:

- Kepercayaan bahwa seorang wanita tidak harus menikah untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif turut membantu wanita untuk tidak terjebak dalam pernikahan yang merugikan.

- Kurangnya asuransi kesehatan merupakan tantangan umum bagi perempuan Indonesia. Akibatnya, perempuan (dan anak-anak) menanggung beban ganda akibat kekerasan dalam rumah tangga: mereka tidak hanya menghadapi cedera fisik, mereka juga harus membayar perawatan medis, yang dalam banyak kasus tidak mampu mereka bayar.

- Perempuan cenderung bertahan dalam pernikahan yang dilanda kekerasan karena tidak ada jaring pengaman sosial dan mereka takut akan marjinalisasi ekonomi. Klaim untuk dukungan berkelanjutan dari suami setelah perceraian sering kali tidak memiliki peluang keberhasilan dan mekanisme untuk menyetujui kurangnya pembayaran hampir tidak ada.

LSM perempuan sekuler telah menjadi garda terdepan dalam mempromosikan kesadaran dan tindakan konkret untuk mewujudkan tujuan dalam Konvensi CEDAW. Organisasi seperti Komnas Ham Perempuan, Rifka Annisa, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, LBH Apik, Mitra Perempuan dan banyak lainnya bekerja untuk menciptakan kesadaran publik tentang topik tersebut, menyediakan tempat tinggal dan perawatan, serta bantuan hukum dan psikologis. Para pemimpin dan aktivis organisasi ini menggunakan isu kekerasan dalam rumah tangga sebagai titik masuk untuk membahas peran perempuan yang lebih luas di ranah publik.

Ideologi perlindungan dan gagasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual adalah ranah pribadi masih sangat lazim. Aktivis perempuan sekuler mengatakan dalam wawancara bahwa mereka harus melobi dengan sangat keras untuk mempromosikan hak asasi manusia yang setara bagi perempuan di daerah pedesaan tradisional. Ketika ditanya bagaimana ia menghadapi orang-orang yang menyangkal masalah tersebut, Rita Kalibonso, mantan pemimpin Mitra Perempuan dan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak berpendapat: ‘Jika orang menyangkal adanya kekerasan dan menyangkal bahwa dalam budaya kita hal itu tidak ada, saya hanya akan menghadapi mereka dengan kenyataan dan memberi mereka fakta’. Adanya laporan kekerasan dalam rumah tangga (dan gambar anonim) dari individu yang menjadi korban digunakan sebagai bukti, yang biasanya cukup untuk meyakinkan orang.

Maju terus?

LSM sekuler ini menganggap undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang ada terlalu lemah dan telah mengadvokasi undang-undang yang lebih komprehensif dengan ‘ mekanisme dan solusi yang efektif bagi perempuan yang hak asasi manusianya telah dilanggar ‘. RUU Kekerasan Seksual mengatasi banyak dari masalah ini. RUU ini dipandang sebagai instrumen yang tepat untuk menambah jumlah kasus yang dilaporkan dan dibawa ke pengadilan. Jumlah putusan pengadilan saat ini diperkirakan kurang dari 10 persen , yang menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meloloskan undang-undang yang lebih efektif.

Seruan untuk meloloskan RUU ini juga didukung oleh kalangan lain, termasuk praktisi hukum seperti Nur Setia Alam Prawiranegara, yang berpendapat bahwa hak asasi manusia korban tidak terwakili secara memadai dalam undang-undang saat ini. Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merupakan pendukung kuat RUU ini.

Upaya-upaya ini telah digagalkan, setidaknya untuk saat ini, oleh penundaan pembahasan RUU tersebut hingga tahun 2021. Hal ini terjadi meskipun RUU tersebut memang mendapat dukungan dari pemerintah, termasuk dari PDIP dan Partai Golkar. Akan tetapi, keberatan yang kuat telah diungkapkan oleh kelompok-kelompok agama dan sayap politik mereka, termasuk partai-partai Islam seperti PKS dan bagian-bagian konservatif dari PKB. Mereka yang menentang RUU tersebut menolak beberapa pasal dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut dapat mendorong ‘seks bebas dan praktik LGBT’. Menyeimbangkan perspektif politik yang berbeda dalam pemerintahan mungkin memerlukan beberapa negosiasi jika RUU tersebut ingin terus berlanjut. Untuk memastikannya disahkan, diperlukan dukungan yang lebih luas. Ini mungkin memerlukan upaya bersama untuk memenangkan lebih banyak Muslim yang taat, melalui program advokasi khusus.

Ric Gerlach memegang sertifikat Hubungan Internasional dari SciencesPo, Paris (IEP – Prancis) dan dua gelar Magister dalam mata kuliah Ilmu Politik & Ekonomi, Bahasa Inggris, Psikologi dan Etnologi dari Universitas Heidelberg, Cologne dan Marburg (Jerman), dan gelar Doktor dari Universitas Wina (Austria). Artikel ini merupakan tindak lanjut dari penelitian oleh proyek Gender in Contemporary Indonesia (2009-2010) di Universitas Frankfurt.